Dídac P. Lagarriga – Barcelona | Existe un pensamiento feroz. Pensamiento, y no impulso, porque está elaborado intelectualmente, razonado. Y feroz porque agrede e impone. Lo podemos encontrar en el llamado “fundamentalismo religioso”, pero es una lástima utilizar un término tan preciso y necesario como “fundamentalismo”, porque de los fundamentos no podemos prescindir. “Extremismo” es también ambiguo cuando realza la cuestión del lugar y la pertenencia: ¿quién se sitúa en los extremos, quién en el centro, quién los supera y quienes no pueden entrar? “Radical” está también tergiversado, puesto que proviene de radix, es decir, las raíces. Parece, pues, que predomine la voluntad de estigmatizar la profundización en las materias, censurar la búsqueda de los fundamentos y las raíces y transitar por todas las partes, también por los extremos. Estas etiquetas se quieren paliar con términos como “moderado”, lo que todavía acentúa más la idea de quedarnos flotando en la superficie -sin llegar a los fundamentos-.

Contraponer las figuras del fundamentalista y la del moderado en una cuestión como la religiosa es dar por sentado que, en los fundamentos, en las raíces, se esconde la semilla del mal y que, por lo tanto, sólo el moderado es capaz de refrenar y desoír los llamamientos al delirio y la ira que, en esencia, forman las bases de sus creencias. Es un juego ambiguo y, a menudo, malintencionado.

Si dejamos de utilizar calificativos como el de fundamentalismo para referirnos a los que se mueven guiados por un pensamiento feroz dejaremos, además, de avalar -aunque sea inconscientemente- sus acciones. Si el pensamiento feroz articula un discurso con el que cometer las peores atrocidades, situarlo en el ámbito de acción de una religión siempre será tergiversador, por mucho que los propios autores de este pensamiento feroz reivindiquen una filiación espiritual concreta y, en consecuencia, se sientan cómodos cuando los identificamos como ellos quieren. Desde esta perspectiva, etiquetas tan popularizadas como “terrorismo islámico” no tienen ningún sentido por ser dos calificativos antagónicos, del mismo modo que Yeshayahu Leibowitz, profesor de química y erudito rabino israelí, compara la actuación de los que asesinan en nombre de la religión judía “con un matarife impuro que recurre al rabino para pedirle un cuchillo kosher para la matanza del cerdo”.

Existe un pensamiento, pues, que no es fundamentalista, ni radical, ni extremista, pero sí feroz. Aterradoramente feroz. A veces, se esconde detrás de tradiciones religiosas, otras bajo banderas o grandes palabras, como “derechos humanos” o “democracia”. Su actuación, por tanto, es similar, cargada de ira, ciega hacia la vida, imponente y represora. Del todo agresiva.

¿Se puede combatir algo así, tan desmesurado y ávido de sangre, con estrategias completamente opuestas, sutiles, poetizadas, que fomenten la serenidad y la conexión con un mismo y, por lo tanto, con los demás? Al menos, hay que intentarlo.Una de las presas preferidas de este pensamiento feroz oculto en una carcasa religiosa, en este caso islámica, es la música. Su odio es tan grande que, allá donde se extiende la lacra, atacan, prioritariamente, toda recreación sonora. Que el islam y la música casan es un hecho histórico y sociológico, sólo hay que guiarnos por la enorme riqueza de estilos musicales que han nacido y todavía nacen en todo el mundo islámico. Los que atacan la música en nombre del islam no se pueden basar en el Corán, pues allí no se recoge ninguna prohibición de este tipo, sino en dudosas narraciones de la primera comunidad de musulmanes (a pesar de que los principales juristas y pensadores de todos los tiempos han tildado de poco fundamentadas estas interpretaciones en contra de la música). Esta idiosincrasia ha propiciado la omnipresencia de la música en la mayoría de sociedades de mayoría musulmana y el uso de instrumentos en muchos actos rituales, en especial los de recuerdo (dzkir) a Dios.

Música de noche

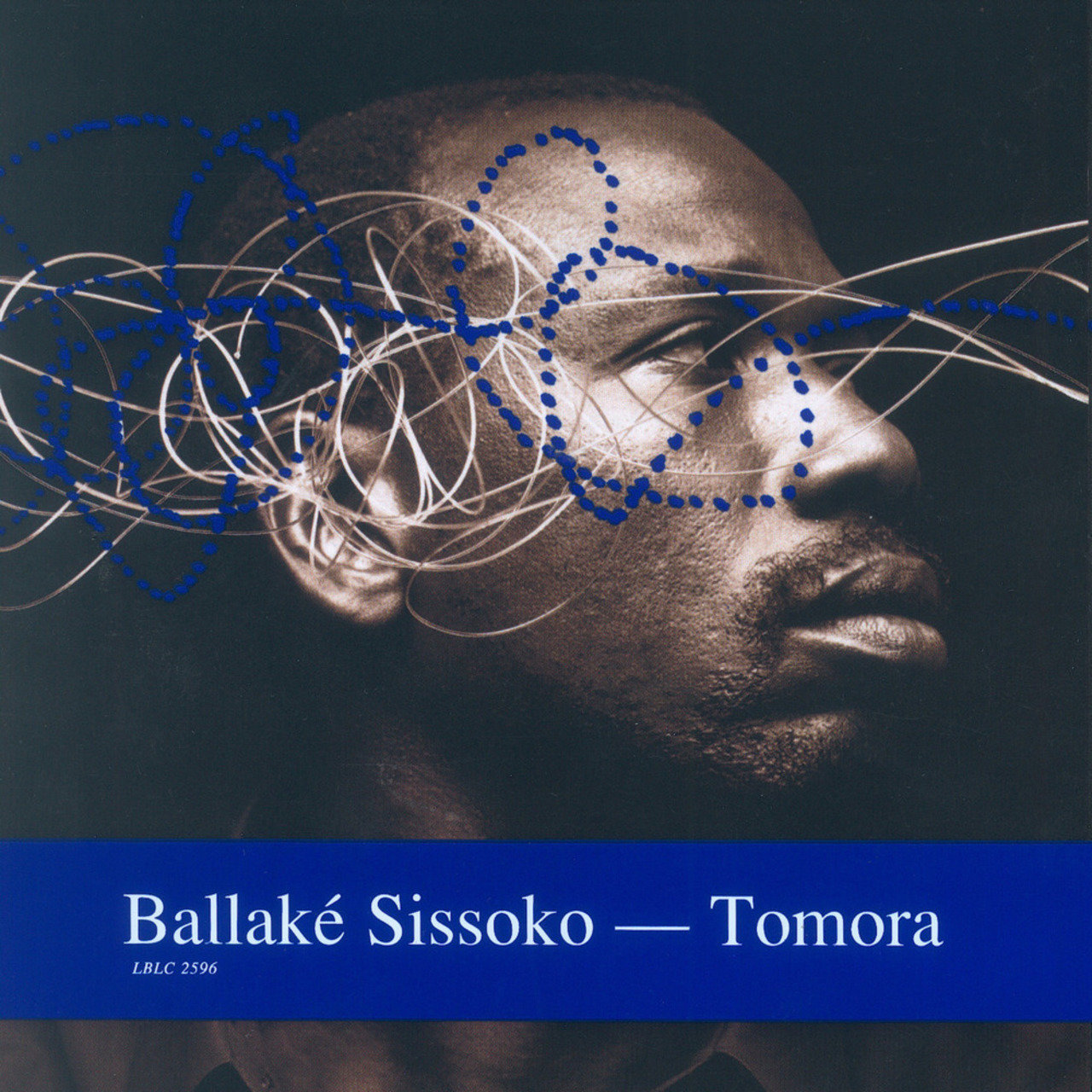

Malí es uno de estos países que se declara mayoritariamente musulmán y donde la música forma parte de sus fundamentos. El pensamiento feroz agredió Tombuctú y otras zonas carismáticas del país africano y, en primer lugar, acalló la música. Meses después, el mismo pensamiento feroz agredía París y el mundo lloraba. Cuando las calles gritaban “Je suis Charlie”, el parisino Vincent Segal cogió su violonchelo y voló hacia Bamako. En la capital de Malí lo esperaba, kora en mano, su amigo Ballaké Sissoko. Seis años antes, en el 2009, habían grabado su primer y único disco hasta el momento, el internacionalmente aclamado Chamber music. En un contexto manchado de sangre, con un París conmocionado y un Malí constantemente atacado por una misma ferocidad, el dúo decidió volver a hacer aquello que tanto necesitamos: una música que duerma a la fiera.

Dicen los dos músicos que los primeros días de su reencuentro subían cada noche a la azotea de la casa de Sissoko al barrio de Ntomikorobougou de la capital maliense y se ponían a tocar cada uno sus cuerdas que mecían el sueño del vecindario. De este diálogo íntimo salen las primeras canciones del disco que ha editado el sello francés No format! y que titulan, de manera explícita, Musique de nuit. Acompañando la retahíla de melodías, escuchamos un cordero belar o, de lejos, las sirenas de una ambulancia. Durante el día, van al estudio de grabación Bogolan, auténtico hogar de la música africana, para acabar las canciones.

Segal y Sissoko no son la prueba de que dos culturas diferentes puedan encontrarse, todo lo contrario: es el mismo espíritu, la misma savia respetuosa y vital, que no conoce fronteras y que facilita este tipo de relaciones. Malí y Francia, como otros muchos lugares, se ven sacudidos por un mismo pensamiento feroz que enarbola diferentes banderas y credos. En medio, sutilmente presentes, dos músicos suben a la azotea y hacen hablar al viento. Una vibración, dulce y emotiva, capaz de llegar a los fundamentos de la condición humana para serenarla. Las fieras saben que, si la escuchan, dormirán: por eso odian tanto la música y por eso también están tan lejos de cualquier regulación social que se fundamente, radicalmente, en la convivencia, la armonía y la paz.

(*Artículo traducido del original en catalán publicado en el periódico ARA, 3/3/16)

+- Dídac P. Lagarriga (Sao Paulo, Brasil, 1976) es escritor y editor. Ha publicado varios libros de ensayo y poesía, como Un Islam visto y no visto. Hacia un respeto común (Bellaterra, 2016); Eco-yihad. Apertura de conciencia a través de la ecología y el consumo halal (Bellaterra, 2014) o Afroresistències, afroressonàncies. Teixint les altres Àfriques (oozebap, 2006). También ha traducido obras sobre el mundo islámico y el continente africano. En el 2005 funda oozebap , entidad dedicada a la difusión de experiencias culturales, políticas y espirituales en África y el Islam para la promoción del diálogo intercultural e interreligioso. Colabora habitualmente en prensa y participa en coloquios.

Síguenos en facebook, twitter, instagram y mixcloud

Suscríbete a nuestra newsletter

LogIn